Caer por el borde de la empatía: angustia empática

Caer por el borde de la empatía: angustia empática.

Podríamos preguntarnos cuáles serían las consecuencias de convertirnos en “la persona herida” de la que hablaba Whitman, de fundirnos con el que sufre por un exceso de identificación.

Y no me refiero a un momento fugaz de sentir o comprender, sino a una experiencia de profunda fusión física, emocional y/o cognitiva con el sufrimiento de las demás personas y no soltar la experiencia.

Cuando nos identificamos con demasiada intensidad con alguien que está sufriendo, nuestras emociones nos pueden empujar hasta el límite, hacia una angustia que podría reflejar la angustia de aquellos a quienes estamos tratando de servir.

Si nuestra experiencia de su sufrimiento nos sobrepasa, la angustia empática nos pueda abocar a anestesiarnos, a abandonar a las demás personas en un intento de protegernos contra un sufrimiento insoportable y a experimentar síntomas de estrés y de desgaste.

Los parientes próximos de la angustia empática son el trauma secundario y el trauma vicario. Ambos se refieren al trauma adquirido y al trauma indirecto que puede sufrir un médico, un abogado, un trabajador en ayuda humanitaria o un clérigo cuando se sienta con el sufrimiento de otras personas y acaba totalmente saturado.

El trauma secundario puede ocurrir de repente, el trauma vicario se produce de forma acumulativa. Ambos son resultado de una empatía no regulada.

Una colega monja cercana estuvo escuchando los relatos compartidos por los trabajadores de los equipos de rescate y los supervivientes de los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center. Sin apenas dormir y en medio del caos y de la confusión, las personas que fueron a asistir, como mi colega, hicieron todo lo que pudieron para servir de la mejor manera a los supervivientes y a los trabajadores. La parte más dura para mi compañera fue dar apoyo a los que estaban levantando los escombros en busca de restos humanos.

Traumatizada tras escuchar los relatos, pasó muchos años sin poder apartar de su mente las escenas de sufrimiento. En los años siguientes a los ataques del 11 de septiembre, contó una y otra vez los relatos como si estuviera reviviendo los acontecimientos de ese terrible día y las secuelas posteriores.

Las y los trabajadores humanitarios y profesionales de la ayuda son especialmente propensos a la angustia empática. Pueden empezar a manifestar los mismos síntomas mentales y físicos de aquellos a los que sirven. Este fenómeno no es infrecuente. En 1982, la psicóloga clínica Yael Danieli escribió un artículo de investigación sobre las reacciones emocionales experimentadas por los terapeutas que trabajaron con supervivientes del holocausto.

Varios de ellos compartieron que con frecuencia tenían pesadillas similares a las de sus pacientes. Un terapeuta relató que cuando vio el tatuaje de identificación en el antebrazo de su paciente, tuvo que salir de la consulta a toda prisa para vomitar. La doctora Danieli relata que varios terapeutas empezaron a evitar a sus pacientes supervivientes y cuando se los encontraban, sentían terror al escuchar sus experiencias en los campos.

También he oído hablar de este fenómeno en abogados y trabajadores sociales que apoyan a las y los supervivientes en casos de violencia doméstica, abuso sexual y desastres naturales. Tras el huracán Katrina, uno de los capellanes que colaboran conmigo viajó a Nueva Orleans para trabajar con las y los supervivientes del huracán. Cuando me relató sus experiencias, hablaba de sentimientos de profunda repugnancia por lo que les había sucedido a algunos hombres y mujeres en el Superdome.

Lleno de ansiedad, decía que él mismo se sentía como si fuera un superviviente y comentaba que le daba miedo volver a Nueva Orleans ya que los horrores experimentados por los supervivientes parecían haberle inundado.

En abril de 2008, tres años después del huracán Katrina, visité el Superdome y me descubrí pensando en la reacción de este capellán ante lo que se había vivido en ese infierno, donde miles de personas fueron encarceladas en lo que algunos llamaron “el refugio de último recurso”. Yo estaba ahí con motivo de un acto organizado por la escritora Eve Ensler para conmemorar el décimo aniversario del V-Day, un movimiento global que combate la violencia contra las mujeres y niñas.

Casi 30.000 personas asistieron al encuentro, entre ellas unos cuantos miles que quedaron atrapadas en los confinamientos del Superdome tras el desastre del huracán Katrina. Durante mi estancia ahí, conocí a mujeres que habían sufrido agresiones sexuales en los confinamientos del Superdome. Otras habían tenido que hacer sus necesidades en el suelo del Superdome porque los baños estaban inundados.

Muchas personas se sentían humilladas, avergonzadas y enfurecidas por lo que habían experimentado, y la mayoría de las mujeres con las que me reuní no habían regresado a Nueva Orleans desde que fueron “rescatadas” del Superdome. Se habían reasentado en otras ciudades de todo el país. Cuando escuchaba una mujer tras otra narrar sus relatos respectivos, me volví cada vez más sensible a lo que habían soportado.

Me sentí como si estuviera viviendo dentro de una escena de un cuadro de El Bosco. Pronto me di cuenta de que empezaba a deslizarme por la pendiente de la angustia empática hacia las aguas turbias del huracán Katrina.

Antes de viajar a Nueva Orleans, me había comprometido a permanecer firmemente arraigada y a ser testigo de lo ocurrido ahí a consecuencia del Katrina.

Si quería mantenerme firme en medio de ese torrente de sufrimiento, no debía abandonar el barco, sino surcar las olas recordando que, de hecho, yo no había experimentado esta catástrofe. Tuve que asentarme en mi intención, la de ser un recurso para las mujeres que habían sobrevivido al huracán y a sus consecuencias, y mantener mi energía durmiendo lo suficiente, comiendo decentemente y dando paseos por un parque cercano al Superdome.

Además, propuse a aquellas mujeres que me contaran sus historias más despacio, de modo que juntas pudiéramos ser capaces de transformar esas narrativas.

En todas las ocasiones pregunté a estas mujeres extraordinarias cómo habían sido capaces de sobrevivir, qué había aumentado su fortaleza, cómo habían sido capaces de mantener a sus hijos a salvo en lugar de caer en la desesperación, y de qué forma pudieron estar ahí para sus madres, sus hermanas, sus hermanos, en esas circunstancias tan terroríficas.

La acción de recordar sus recursos internos e interpersonales pareció inspirar a algunas de ellas mientras compartían conmigo esas historias tan dolorosas. Me di cuenta de que si manipulamos al prójimo para que no cuenten, y así no tener que oír o no tener que escuchar, o si reaccionamos con horror y abandonamos la escena, asfixiamos nuestra empatía y nos arrebatamos a nosotros mismos esta virtud fundamental de humanidad.

Soy muy consciente de que debemos tener cuidado de no volver a traumatizar a quienes han sufrido cuando escuchamos sus historias. A veces recordar esos relatos de sufrimiento puede ayudar tanto al narrador como al oyente; a veces no.

Cuando me siento con personas que han experimentado y han sobrevivido a un daño profundo, siempre le pido a la persona que descubra qué le ayudó, cómo se las ha arreglado para reconstruir su vida, cuál ha sido su mayor recurso en momentos de gran dificultad.

A menudo, la experiencia de angustia empática y sus parientes más próximos, el trauma secundario y el vicario desata una tormenta de reactividad y de miedo en nuestro interior, tan poderosa que es capaz de destrozarnos a nosotros(as) y a nuestro mundo. Pero si somos pacientes y cuidadosos con nosotros(as) y con las y los demás, las narrativas pueden pasar de terroríficas a heroicas, y lo que fue traumatizante en el pasado puede convertirse en medicina para el presente y el futuro.

Empatía no es compasión.

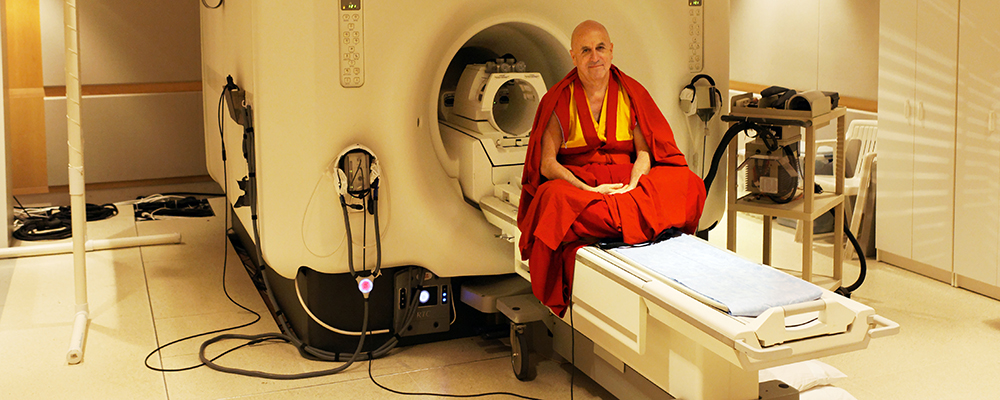

Mi amigo Mathieu Ricard, un monje budista tibetano que ha pasado décadas practicando en el Himalaya, ha colaborado con científicos a lo largo de los años en experimentos que estudian los efectos de la práctica de la meditación en la mente y en el cuerpo.

Hay un experimento en concreto que proporciona un ejemplo excelente de la angustia empática, así como de la diferencia entre empatía y compasión.

En 2011, bajo la dirección de la neurocientífica Tania Singer y su equipo en el Instituto Max Planck en Alemania, Mathieu se metió en una máquina de imagen de resonancia magnética funcional (RMFi), y se le pidió que generara empatía mientras contemplaba el sufrimiento ajeno. La noche anterior, Mathieu había visto un documental de la BBC sobre huérfanos en Rumanía. Estaba profundamente afectado por su sufrimiento. Aunque los niños eran alimentados y bañados, no eran capaces de desarrollarse al recibir poco o ningún afecto humano.

Mathieu contaba que, para esos huérfanos, “la carencia de afecto había generado síntomas graves de apatía y vulnerabilidad. Muchos niños y niñas se pasaban horas meciéndose hacia adelante y hacia atrás, y su salud era tan precaria que en ese orfanato la muerte era habitual. Incluso cuando los bañaban, muchos se estremecían de dolor y el más leve contacto podía causar la fractura de una pierna o de un brazo”.

Mientras se hallaba en el interior de la máquina de RMFi, Mathieu se sumergió mentalmente en el sufrimiento de esos niños, visualizándolos de forma vívida y sintiendo su horrible situación como si fuera uno de ellos. En lugar de modular su experiencia del sufrimiento, se permitió sentir su dolor y sufrimiento lo más profundamente posible. En poco tiempo se sintió sobrepasado, vacío y exhausto.

Tras una hora de esta intensa práctica, a Mathieu se le dio la opción de elegir entre continuar con la práctica de empatía o cambiar a una meditación compasiva. Dijo: “Sin la menor vacilación, accedí a continuar la exploración con la meditación en compasión, porque después de la conexión empática me sentía totalmente exhausto”.

De este modo, procedió con la meditación en compasión y continuó enfocándose en el sufrimiento de los niños y niñas. Sin embargo, durante esta fase de la sesión, Mathieu generó intencionadamente sentimientos de amor, de amabilidad, de cuidado y de altruismo, mientras traía a su mente el sufrimiento humano extremo de aquellos huérfanos.

Al concluir el experimento, Mathieu describió su experiencia durante la meditación de la compasión como un estado cálido positivo junto con un fuerte deseo de estar al servicio de esos niños. Esto contrastaba claramente con su experiencia anterior, con la empatía, en realidad angustia empática, que fue muy agotadora y debilitante.

Su cerebro también reflejó estas diferencias notables. Los escándalos cerebrales mostraron que su experiencia de empatía se había registrado en las redes neuronales asociadas al dolor. Se ha demostrado que esas zonas están relacionadas con el componente emocional, pero no con el componente sensorial, de experimentar el dolor propio y de observar a otra persona que sienta dolor.

En cambio, la fase de su experiencia relacionada con la compasión se había registrado en otras redes neuronales, las asociadas con la emoción positiva, el amor maternal y los sentimientos de afiliación. La diferencia tan notoria entre la empatía y la compasión sorprendió a los investigadores.

Tiempo después, Mathieu me contó que durante la meditación en compasión se vio inundado de sentimientos de amor y de ternura, y después se sintió renovado e inspirado.

Escribió: “Involucrarme posteriormente en la meditación en compasión modificó por completo mi panorama mental. Aunque las imágenes del padecimiento de los niños seguían siendo tan vívidas como antes, ya no me generaban angustia. Al contrario, sentí un amor natural y limitado hacia esos niños y el valor para acercarme y consolarlos. Es más, la distancia entre los niños y yo había desaparecido por completo.”

Lo que Mathieu experimentó fue similar por mi experiencia con la pequeña Nepali que había sufrido terribles quemaduras.

En ese momento, yo no estaba al tanto de las diferencias neurológicas entre la empatía y la compasión, pero sabía que tenía que salir de mi identificación con la agonía de la niña y a pasar a un estado en el que estuviera arraigada y llena de gratitud hacia aquellos que le estaban salvando la vida. En cuanto operé ese cambio, como Mathieu, me sentí revitalizada por la compasión que había surgido en mí.

Tania, Mathieu y sus compañeros afirmaron que este experimento supuso una inflexión en su investigación sobre la compasión.

No solo habían reunido pruebas convincentes sobre la diferencia neurobiológica entre la empatía y la compasión, sino que Mathieu también había confirmado la diferencia significativa de su experiencia subjetiva de sendos estados.

Excitación empática

Varios años antes de esos experimentos con Mathieu, la psicóloga social Nancy Eisenberg participó conmigo en un diálogo del Mind and Life Institute en Washington, D.C., con su santidad el Dalai Lama y especialistas en educación, neurociencia y psicología social.

Eisenberg presentó un modelo interesante que describe los elementos que suscitan la excitación empática. Posteriormente, analizó los ingredientes que propulsan la experiencia o bien hacia la angustia personal o bien hacia la compasión saludable.

A partir de su investigación con niños, la doctora Eisenberg identificó tres corrientes entrelazadas de experiencia que cuando nos encontramos con el sufrimiento ajeno surgen de forma conjunta en nuestro interior para potenciar un grado de excitación que inicia una acción.

Básicamente, su investigación reveló que cuando estamos en compañía de alguien que está sufriendo, es de esperar que podamos sentir sus emociones, ver la situación desde su perspectiva y recordar experiencias análogas de nuestro pasado.

Esto da lugar a una experiencia de activación que, si no se regula, puede causar angustia empática.

La doctora Eisenberg observó que la angustia empática es una reacción emocional aversiva que nos puede llevar a evitar, en lugar de servir, a aquellos que están angustiados y en situación de necesidad.

Desde la angustia empática se pueden desplegar varias respuestas. La doctora Eisenberg identificó una respuesta como comportamiento de ayuda basada en la necesidad de protegernos de experiencias desagradables o difíciles que son amenazadoras. El altruismo patológico es un buen ejemplo.

Otras respuestas aversivas incluyen el comportamiento de evitación, es decir, la negación y la apatía, y el abandono de la persona que sufre porque resulta demasiado doloroso estar en su presencia, un tipo de reacción de huida que tiene sus raíces en el miedo.

Después de la conferencia, adapté el modelo de la doctora Eisenberg para compartirlo con médicos, educadores y demás terapeutas como una herramienta para trabajar con la empatía y la angustia empática. Me di cuenta de que hay al menos otras dos reacciones sustentadas en el miedo que pueden ser resultado de la angustia personal, la indignación moral (lucha) y la insensibilización (parálisis).

La doctora Eisenberg explicó en la reunión que si se regula la respuesta surgida del estímulo, se activa una preocupación saludable de la que pueden brotar la simpatía y la compasión. En colaboración con el psicólogo social Daniel Bettson, descubrió que quienes sienten compasión en una situación concreta tienen más probabilidades de ponerse al servicio que los que sufren de angustia empática. Sé lo importante que es permitirnos incluir la experiencia de los demás en nuestra propia experiencia.

Sin embargo, reconocer que no somos el otro nos proporciona el espacio necesario para mantenernos enraizados y al mismo tiempo experimentar al menos algo de humildad. Es esencial encontrar ese equilibrio entre la identificación y la distinción. Si no se establece esa distinción entre el yo y el otro, la angustia empática es inevitable.

El modelo de la doctora Eisenberg y la investigación del doctor Bettson me han resultado valiosísimos y me han ayudado a comprender mejor la complejidad de nuestras respuestas cuando nos encontramos con el sufrimiento. También han reafirmado mi idea de que la empatía tiene que estar bien modulada para evitar que se transforme en aflicción,

Embotamiento y ceguera emocional

Sin embargo, a veces el contacto con el sufrimiento ajeno no desencadena una activación.

El poder, por ejemplo, puede embotar nuestras capacidades de empatía como si nuestro cerebro hubiera sufrido un daño grave. Un artículo del número de julio-agosto de 2017, la revista The Atlantic lo resumía como sigue:

El historiador Henry Adams estaba siendo metafórico, no médico, cuando describió el poder como un tipo de tumor que acaba por matar las empatías hacia la víctima.

Pero no se aleja mucho de las conclusiones obtenidas por Dacher Keltner, profesor de psicología de la Universidad de California, Berkeley, tras años de experimentos de campo y en laboratorio. En los estudios desarrollados durante dos décadas, descubrió que los sujetos bajo la influencia del poder actuaban como si hubieran sufrido una lesión cerebral traumática. Se volvían más compulsivos, menos conscientes del riesgo, menos proclives a ver las cosas desde el punto de vista de otras personas.

Luego está la ceguera emocional, la incapacidad de leer nuestras emociones y las de los demás. La neurocientífica Tania Singer y sus colegas investigaron un trastorno relacionado al autismo denominado alexitimia, que viene caracterizado por las dificultades para reconocer y describir las emociones propias y los procesos viscerales.

Las personas que padecen alexitimia también tienen dificultades para distinguir las emociones de las y los demás.

El trabajo en este campo confirmó lo que yo ya había intuido en mi colaboración con médicos: que nuestra capacidad de sentir nuestra propia experiencia somática puede estar relacionada con nuestra capacidad de sentir las experiencias emocionales y físicas ajenas.

Por otro lado, la incapacidad de sentir nuestros procesos viscerales podría estar relacionada con una menor capacidad de empatía.

En otro estudio importante, Tania y sus colegas descubrieron que el acto de conectar con nuestros propios procesos viscerales, latido cardíaco, respiración, etc., ilumina las redes neuronales asociadas con la empatía. Este estudio en concreto sugiere que la capacidad de enfocarnos en nuestra experiencia somática, una habilidad que los meditadores pueden llevar a un alto grado de desarrollo, podría nutrir a su vez nuestra capacidad de ser más empáticos.

Durante años he observado que los profesionales sanitarios ignoran con frecuencia sus propias necesidades físicas, como el hambre, las necesidades fisiológicas y el sueño, mientras atienden a sus pacientes. Además, muchos me han contado que durante su formación básicamente se les desaconsejaba ser empáticos (¡No era profesional!); aún así, al mismo tiempo sabían que no estaban conectando realmente con aquellos a quienes servían y se sentían incómodos con su forma de ejercer la medicina.

Al escuchar relatos así tan a menudo, me di cuenta de que podría ser importante ofrecer a las personas medios para desarrollar una empatía saludable.

A la luz de los descubrimientos sobre la relación entre conciencia somática y empatía, modifiqué el plan de estudios del Programa de Formación Clínica de UPAYA para incluir un componente más robusto sobre la práctica física y la sintonización con el cuerpo, con la idea de potenciar la capacidad de empatía saludable.

Entre el regalo y la invasión.

En The Empathy Exams, Leslie Jemison escribe, la empatía reside siempre en un equilibrio precario entre el regalo y la invasión.

En el caso de la angustia empática, la invasión va en ambos sentidos y puede afectar tanto al receptor como al emisor de la empatía. No tener límites claros entre el yo y el otro puede perjudicar a ambas partes. Por otro lado, si nuestros límites entre el yo y el otro crean demasiada distancia, podemos cosificar al otro o perder nuestro sentido del cuidado.

En una entrevista con Harper’s, Jamison dijo:

“Me interesan todos los aspectos potencialmente erróneos o turbios de la empatía: cómo imaginar las vidas de las demás personas puede constituir un tipo de tiranía o absorber artificialmente nuestro sentimiento de culpa y de responsabilidad; cómo la empatía puede hacernos sentir que hemos hecho algo bueno cuando en realidad no lo hemos hecho. …

Empieza a gustarnos la sensación de sentirnos mal por las demás personas. Nos hace sentir bien con nosotros y nosotras mismas. Así que la empatía encierra muchos peligros: puede ser interesada o egocéntrica. Puede desviar nuestro razonamiento moral o suplantarlo por completo. Entonces, quiero defender la empatía a pesar de reconocer todos esos desastres.

Diría aún más, quiero defenderla reconociendo este desastre. ”

El psicólogo evolutivo Paul Bloom ahonda en la forma en que la empatía puede llevar por mal camino nuestro razonamiento moral. Podemos identificarnos y tener empatía por “nuestro grupo” a costa de quienes no son como nosotros.

“La empatía lleva a alguien como yo a preferir a personas de mi vecindario antes que a los extranjeros. Con un poco de reflexión es fácil darse cuenta de que esa es una mala orientación en política.”

Otra cuestión moral es si nos está permitido sentir empatía hacia personas generalmente consideradas malvadas.

Tras escribir y publicar un poema que cavilaba sobre los sentimientos del terrorista del Maratón de Boston, Dzokhar Tsarnaev, la bloguera Amanda Palma recibió amenazas de muerte y una amonestación general por parte de periodistas conservadores y liberales. Por otro lado, escritores y guionistas demuestran talento artístico cuando son capaces de hacerlos sentir empatía por personajes desagradables, como en la novela Lolita o en la serie de televisión Breaking Bad. Y entender cómo piensan las demás personas, sobre todo quienes son muy diferentes de nosotros y nosotras, es un factor importante a la hora de crear un cambio social.

Una de las cosas confusas sobre la empatía es que no podemos estar seguros(as) de si nuestra conexión con la experiencia ajena puede ser simplemente nuestra propia proyección, nuestro deseo, nuestra aspiración o nuestro autoengaño, o si es algo real. Como escribe Jameson, imaginar el dolor de otro con demasiada certeza puede ser tan dañino como no sea capaz de imaginarlo.

Es importante mantener la humildad cuando navegamos en nuestra relación con alguien que está sufriendo.

Rowan Williams, antiguo arzobispo de Canterbury, habló en Harvard sobre la empatía y sus raíces en la humildad: La expresión éticamente significativa de la empatía no sería decir “sé cómo te sientes”, sino “no tengo ni idea de cómo te sientes”. Cuando partimos desde este lugar del No saber, nos damos cuenta de que no podemos encarnar realmente la experiencia ajena y así es como podemos regular mejor nuestras respuestas empáticas.

Eve Marco, mi amiga y esposa de Roshi, Bernie Glassman, ha escrito con elocuencia sobre cómo es recibir empatía de quienes querían entender su experiencia. Bernie sufrió un derrame en enero de 2016. De todas partes llovieron consuelos y consejos.

En medio de todo lo que estaba soportando por Bernie y por ella misma, Eve escribió:

“La lección más importante que he aprendido durante los últimos 34 días es lo difícil que es simplemente ser testigo y escuchar. Hay tanta gente dispuesta a decirme cómo me siento o me he sentido, ´qué susto te habrás llevado´, me han dicho, ´esto ha debido ser horrible para ti´, etcétera. Me gustaría decirles: ´¿y tú cómo lo sabes?´”

Y continúa: “Yo también hago suposiciones sobre lo que otras personas deben estar pensando y sintiendo. Tal vez lo aprendí en la lección de Empathy 101 ´Imagina cómo se puede sentir alguien y empatiza inmediatamente´. Por ejemplo: ´¿Qué terrible debe ser esto para ti?´ Bueno, tal vez lo sea o tal vez no. ¿Cómo puedo saber cómo te sientes si no te pregunto y luego escucho tu respuesta?”

Eve describe la experiencia que preferiría tener.

“Estoy sumamente agradecida por el silencio que la escucha profunda me permite, cuando alguien se sienta frente a mí o está callado al otro lado del teléfono, permitiéndome pacientemente que yo piense en alto, esperándome hasta que finalmente afloran determinadas emociones a la superficie y las puedo verbalizar. No tapes el silencio incómodo, pidiendo disculpas, retrocediendo, haciendo suposiciones, comentando que ha empezado a llover o agradeciendo el café. Deja que el silencio sea mientras él o ella esté considerando tu pregunta. Espera a que te dé una respuesta.”

Eve nos está pidiendo que escuchemos sin asumir que lo sabemos todos sobre el sufrimiento del otro.

Está sugiriendo que practiquemos el No Saber y el Ser Testigo, los dos principios de la Zen Peacemaker Order que su marido, Roshi Bernie, fundó.

Humildad significa dejar fuera nuestras propias predicciones e interpretaciones en la medida en que seamos capaces y permanecer abiertos y respetuosos ante la experiencia de otro, siendo honestos sobre nuestras propias fortalezas y limitaciones.

Fuente:

Halifax, Joan. (2020). Al borde del abismo. Editorial Kairós. Capellades. Pág. 108-122