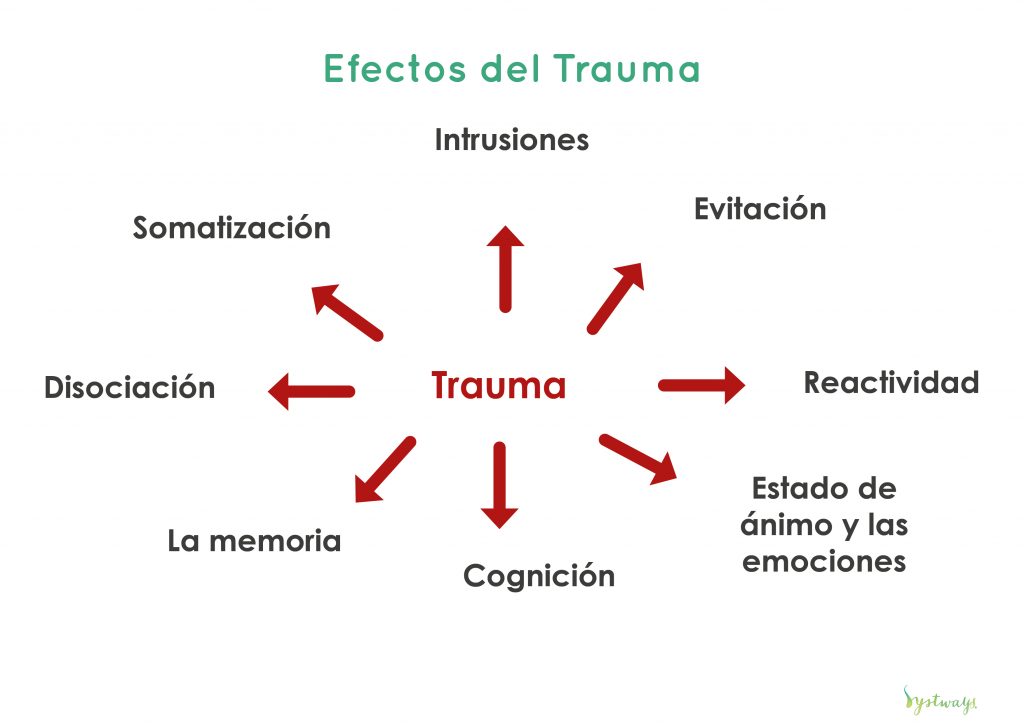

Efectos del trauma como respuestas activas

El trauma es quizás la causa más evitada, ignorada, menospreciada,

negada, malinterpretada y no tratada del sufrimiento humano.

Gabor Mate.

Las enfermedades se reconocen y diagnostican por los cambios o efectos que generan en nosotros(as) y el trauma funciona de una manera similar.

Este se manifiesta a través de la intrusión, la evitación, la disociación, la reactividad, la desregulación del sistema nervioso y del estado de ánimo, alteraciones cognitivas, así como por síntomas somáticos o físicos.

Explorar estos comportamientos y respuestas adaptativas nos ofrece una visión más clara del impacto del trauma, ayudándonos a comprender mejor las actitudes y conductas de quienes hemos sido afectados.

María Macaya ha optado por utilizar términos como manifestaciones y adaptaciones comportamentales en lugar del más común síntomas, porque esta última palabra sugiere una condición pasiva, algo ineludible y externo a nuestra capacidad de acción.

En cambio, los efectos del trauma no son simplemente pasivos, en realidad son respuestas activas que empleamos para afrontar y sobrellevar el dolor y la existencia en un entorno donde la inseguridad es una realidad. Cada uno de nosotros(as) expresamos nuestras experiencias traumáticas con una combinación única de las diversas manifestaciones.

Las intrusiones

“Mientras las personas no puedan integrar los recuerdos del trauma, fragmentos de la experiencia continúan emergiendo como emociones intensas, imágenes, sensaciones corporales y comportamientos irrelevantes.” Pierre Janet.

Las intrusiones son recuerdos involuntarios que emergen con persistencia y vivacidad, son abruptas e interrumpen en nuestra conciencia a través de flashbacks, pesadillas y oleadas de pensamientos o emociones recorrentes. Estos episodios difuminan las líneas entre pasado y presente y siembran la duda de lo que es real y lo que no.

El contenido de estas intrusiones está íntimamente ligado al trauma, incluyendo no solo el evento traumático per se, son también los instantes previos y posteriores que dejaron una marca emocional significativa. Los desencadenantes varían ampliamente desde situaciones concretas hasta estímulos sensoriales como sonidos, olores o fechas que nos remiten al trauma vivido.

Los recuerdos traumáticos tienden a ser fragmentado; así las intrusiones se conforman de imágenes, sonidos y emociones sueltas. Un médico que ha vivido la pérdida de un niño, por ejemplo, podría revivir el momento en la sala abarrotada de gente, mientras que alguien que ha experimentado un accidente de tráfico podría haberse asaltado por el recuerdo de luces de un coche acercándose.

Incluso pueden focalizarse en lo que ocurrió después del evento, como el recuerdo de un ser querido llorando al lado de uno en el hospital.

Estas intrusiones no solo ocupan nuestro espacio mental y emocional, sino que también desencadenan nuestra respuesta fisiológica, haciéndonos revivir el trauma como si estuviera sucediendo nuevamente.

Sirven a dos propósitos clave.

- Por un lado, funcionan como un mecanismo de defensa inconsciente, preparándonos para futuras amenazas.

- Por otro lado, son el intento del cerebro por procesar lo que inicialmente no se pudo asimilar, liberarlo reprimido y ofrecer una nueva oportunidad para reaccionar y sanar.

La experiencia de pesadillas o pensamientos intrusivos es habitual, pero bajo el contexto del trauma, su severidad y persistencia pueden ser sobrecogedoras.

Es como si el cerebro, mediante el sueño, buscara purificarse y reorganizar lo pendiente. Durante el día, las intrusiones pueden asemejarse a esos impulsos fugaces que todos(as) experimentamos, pero en casos de trauma, éstas se toman, se tornan persistentes y dominantes.

La terapia de trauma ayuda a diferenciar entre las elaboraciones de nuestra mente y la realidad, distinguiendo entre pasado y presente.

Implica reconocer y contextualizar las intrusiones para reducir su impacto y contextualizar las intrusiones para reducir y construir nuestra narrativa personal de manera más completa y saludable.

Curiosamente, al igual que ocurre con las canciones que no podemos dejar de tararear por no saber la letra completa, parte de sanar el trauma puede requerir integrar los recuerdos dispersos a la coherencia y así cerrar el círculo de la intrusión.

La evitación

El intento de escapar del dolor

es lo que crea más dolor.

Gabor Maté.

La evitación es un mecanismo de defensa con el que evitamos, consciente o inconscientemente, los pensamientos, emociones, conversaciones, lugares, personas o actividades que puedan recordarnos el evento traumático.

Podemos evitar utilizar el carro después de haber sufrido un accidente, abstenernos de asistir a eventos multitudinarios que nos causan claustrofobia o las relaciones íntimas porque una vez fuimos abandonados.

Modificamos nuestras rutinas y comportamientos en un intento de esquivar las posibles amenazas, incluso cuando nos solían dar placer. Detrás de cada acto de evasión hay una persona que busca seguridad, felicidad y tranquilidad, aunque sea momentánea.

Consumir alcohol o drogas, sumergirse en el juego o las compras, evadirse en el deporte o el trabajo son formas de encontrar alivio ante el dolor emocional insoportable. En los años 70, el Dr. Bruce Alexander realizó un experimento que se conoce como “El parque de ratas”. Este estudio fue fundamental para cambiar la narrativa en torno a las adicciones.

Consistía en contrastar dos grupos de ratas: uno en el que cada rata vivía en una jaula aislada y sin entretenimiento, y otro donde las ratas convivían en comunidad y rodeadas de juegos y estímulos. Ambos grupos tenían acceso a dos tipos de agua, una pura y una que contenía morfina. Las ratas aisladas preferían el agua drogada, aunque significase muerte por sobredosis. En cambio, las ratas en el parque, con diversión y vida social, elegían mayormente el agua pura, consumiendo la droga solo esporádicamente y nunca hasta la sobredosis.

Es fundamental construir una nueva narrativa y comprensión de las adicciones. Necesitamos ver que son estrategias activas para aliviar y manejar lo intolerable con las herramientas y recursos que cada persona siente tener en cada momento.

Si nos alejamos de juicios como débil o irresponsable, será posible aprovechar ese deseo y capacidad de acción hacia fines constructivos y beneficiosos.

Si nos permitimos ver a cada persona con sus esperanzas y vulnerabilidades, quizás ellos se atrevan a hacerlo también.

La autolesión, los trastornos de alimentación y las actividades de riesgo, a menudo mal interpretadas, pueden verse bajo una luz similar.

El dolor físico es más tolerable que el emocional. Provocarnos heridas, controlar nuestro cuerpo o someternos a situaciones de inseguridad no solo nos da una vía para castigarnos, ya que consideramos que estamos dañados, sino que además nos otorga un foco de control momentáneo que silencia el desorden interno.

Casi todos hemos experimentado la evasión en la vida cotidiana.

Procrastinamos por temor al fracaso y nos refugiamos en las redes sociales o en el alcohol para mitigar inseguridades. En el contexto del trauma, la evasión puede limitar significativamente nuestra capacidad de llevar una vida plena y auténtica.

La terapia centrada en el trauma busca mejorar estos síntomas, ayudando a la persona a reconocer y aceptar sus experiencias sin juicio, fortalecer las habilidades de afrontamiento y enseñar técnicas de regulación emocional.

El objetivo es reconectar al individuo con el presente, permitiéndole reconstruir un sentido de seguridad y abrirse a nuevas posibilidades.

La reactividad

“Después de un trauma,

nuestro sistema de autoprotección

parece permanecer en alerta constante,

como si esperase que

el peligro regresara en cualquier momento.”

Judith Louise Herman.

La reactividad es un mecanismo de respuesta en el que, de forma consciente o inconsciente, reaccionamos de manera intensa e impulsiva ante estímulos que nos recuerdan a los eventos traumáticos. Podemos tener emociones exacerbadas, conductas impulsivas o reacciones físicas inmediatas a situaciones ante las que no nos hemos parado a procesar o analizar.

Percibir bultos inexistentes tras la recuperación de un cáncer, analizar minuciosamente cada conversación, expresión facial y tono de voz en busca de signos de traición o temer que un ser querido ha tenido un accidente sólo porque tarda en contestar a un mensaje, son ejemplos de reactividad.

Las fobias y paranoias son parte de este fenómeno. Dependiendo de nuestra experiencia traumática, distintos desencadenantes reavivan el miedo o la inseguridad, nuestra sensibilidad aumenta y anticipamos amenazas o problemas, incluso cuando no existen evidencias concretas que lo justifiquen.

Nuestro cerebro está diseñado para proteger y activar instintos primitivos de defensa ante cualquier amenaza. En situaciones traumáticas, este mecanismo se dispara y permanece en estado de alerta de forma continua, como si no pudiéramos entender que el peligro ha pasado.

Este estado de hiperactividad nos mantiene siempre en guardia, listos para reaccionar ante cualquier estímulo, especialmente si es inesperado o si nos recuerda de alguna forma al evento inicial.

En este estado, nuestras emociones de ira, irritación o incluso bloqueo emocional se intensifican. Nos resulta difícil descansar o relajarnos y nuestro cuerpo permanece en tensión, siempre preparado para luchar o huir.

El sistema de alerta humano no ha evolucionado para diferenciar entre las amenazas físicas de antaño y los desafíos de la vida moderna. El sonido de un pito, el insulto de un colega en el trabajo o un compañero en el colegio despiertan la misma respuesta que el ataque de un león en la sabana. No sabe medir la gravedad real del peligro.

Ese estado de alerta permanente frente a situaciones que son en esencia manejables sienta las bases del estrés crónico y deja el sistema de alerta sin descanso.

Cuando nos agotamos de este estado de ansiedad, podemos colapsarnos, y la vigilancia constante se transforma en depresión e impotencia.

Como en todos los efectos del trauma, es posible que todos nos identifiquemos con este fenómeno.

- ¿Por qué situaciones aparentemente triviales para unos desencadenan enfado, miedo o vergüenza en otros?

- ¿Cómo es que a veces nuestras respuestas son desmedidas ante conversaciones, comentarios o situaciones, y sólo después nos damos cuenta de que nuestra reacción fue exagerada?

Reconocer y procesar nuestros desencadenantes y las reacciones resultantes es clave para sanar y avanzar hacia un estado de mayor paz interior y estabilidad emocional.

La disociación

“La disociación te permite superar una experiencia brutal, permitiendo que tus habilidades básicas de supervivencia operen sin impedimentos.

Tu capacidad para sobrevivir se ve mejorada a medida que la capacidad de sentir disminuye.

Todos los sentimientos son bloqueados. Te vas.”

Renee Frederickson

La disociación es un mecanismo que nuestro cerebro usa para protegernos del trauma o el estrés. Es como si una parte de nuestra mente se separara de nuestros pensamientos, emociones o recuerdos y nos hiciera sentir alejados de la realidad o de nosotros(as) mismos(as).

En 2016, el caso de La Manada, una joven menor de edad fue violada por cinco hombres de Navarra, captó la atención mediática nacional española. Entre los agresores se encontraba un miembro de la Guardia Civil, lo que añadió mayor controversia al hecho.

Durante el juicio, cuando se le preguntó a la joven qué había hecho para indicar que las relaciones sexuales no eran consensuadas, ella respondió:

“No, o sea, yo cerré los ojos, sí… eh… no hablaba, no, no estaba haciendo nada, estaba sometida y con los ojos cerrados, si eso... o sea, estaba con los ojos cerrados y sin hacer nada, ni decir nada, ni nada… entonces sí.”

Ante la situación de imposibilidad de escape a la que se enfrentaba la joven, su cuerpo y su mente se paralizaron y desconectaron para evadir el dolor insostenible, incluso para prepararse para su posible muerte.

La disociación es nuestro último recurso inconsciente de supervivencia.

Este fenómeno también explica por qué algunas víctimas de accidentes de tráfico solo recuerdan los instantes previos y posteriores al choque, pero no el momento del impacto en sí. Cuando una situación es tan amenazante que resulta imposible huir o luchar, nuestra respuesta instintiva y evolutiva es la de congelarnos o entrar en sumisión con el cuerpo y disociar: dejar de estar con la mente.

Es una forma de ofrecer un refugio psíquico a las emociones, sensaciones y recuerdos intolerables y prepararnos inconscientemente para un deslace fatal. Durante estos momentos, el cerebro libera endorfinas que nos ayudan a tolerar el dolor extremo.

Este mecanismo de defensa, aunque crucial durante el evento traumático, puede persistir alterando el funcionamiento de nuestro cerebro a largo plazo. Lo que inicialmente fue una respuesta a un trauma específico se transforma en una reacción adaptativa a cualquier situación que sentimos inmanejable.

Para sanar es esencial contar con un entorno de apoyo que brinde seguridad, un espacio para procesar los recuerdos traumáticos y un enfoque terapéutico que ofrezca herramientas de regulación emocional.

Estas herramientas nos enseñan que mediante la presencia podemos enfrentarnos, huir o luchar si es necesario, que no hace falta disociar.

Existen dos formas principales de disociación, despersonalización y desrealización.

Despersonalización:

En la despersonalización nos desconectamos de nosotros, nosotras mismas.

Nos convertimos en observadores externos de nuestro cuerpo, pensamientos, sensaciones y emociones y no podemos influir sobre nuestras acciones o decisiones.

En casos extremos, esto puede llevar al desarrollo de múltiples identidades con diferentes edades, géneros e identidades, conocido como trastorno disociativo de la identidad.

Desrealización:

En la desrealización, por el contrario, nos desconectamos del mundo exterior, confundimos la realidad como distante o ilusoria y nos es difícil interactuar con el entorno.

Curiosamente, la disociación también se manifiesta de maneras funcionales y universales en la vida cotidiana de todos y todas. Es un mecanismo que nos permite gestionar las exigencias diarias y enfocarnos o desconectarnos según sea necesario o posible.

Un ejemplo clásico es conducir en la autopista.

Podemos recorrer largos tramos de carretera sin recordar conscientemente cada momento del viaje. Nuestra mente puede divagar, recordar el día o planificar eventos futuros mientras conducimos de manera competente y segura, gracias a la memoria muscular y nuestra familiaridad con la actividad. Estamos sin estar.

Otro ejemplo de disociación que utilizamos todos es el de activar y desactivar distintas facetas de nosotros(as) mismos según el contexto.

Podemos adaptar de forma fluida, auténtica y sin esfuerzo nuestro comportamiento a las expectativas y necesidades de cada situación.

Podemos ser metódicos y analíticos en el trabajo, cálidos y protectores con nuestros hijos y extrovertidos y sociables en reuniones con amigos.

Son todas facetas nuestras, pero no todas son necesarias o útiles en cada situación.

El estado de ánimo y las emociones

“La vergüenza es una experiencia intensamente dolorosa que nos lleva a creer que somos defectuosos y por ende indignos de conexión y pertenencia.” Brené Brown

“Los niños no se traumatizan porque sientan dolor,

se traumatizan porque están solos con ese dolor.”

Gabor Maté

Por norma general, experimentamos cambios en los niveles de energía y estado de ánimo a lo largo del día. Fluctuamos entre estados sin cambios bruscos y navegamos por las situaciones diarias de manera coherente e integrada. En este enfoque no existen emociones buenas o malas.

La tristeza nos permite procesar, la ira nos motiva, el miedo nos protege y la alegría nos permite disfrutar.

Vivimos las emociones como canales para experimentar plenamente la vida aprovechando, procesando, reaccionando y afrontando tanto las oportunidades como los desafíos.

En un equilibrio emocional saludable en el que tenemos relaciones estables, oscilamos entre momentos de soledad deseada y momentos de socialización disfrutada. Alternamos entre actividad y descanso y reconocemos y atendemos nuestras necesidades. Nos permitimos reconocer tanto nuestras necesidades como las de los demás y hacemos lo posible para fomentar el crecimiento mutuo.

El trauma distorsiona todos estos conceptos. Nuestras emociones y sentimientos fluctúan de manera errática y abrupta. Los eventos y emociones exceden nuestra capacidad de manejo y tolerancia y nos desconectamos incluso de los seres más queridos.

A menudo el entumecimiento y la desconexión se convierten en nuestra única salida de esta montaña rusa emocional. Dejamos de cuidarnos y no nos sentimos merecedores de ayuda.

La soledad se transforma en aislamiento forzado y la conexión con los demás se vuelve ardua.

- Nos sentimos avergonzados y culpables por no haber podido reaccionar en aquel momento traumático o por no haber sido capaces de retomar una vida normal.

- Nos juzgamos y tememos el juicio ajeno.

- Nos sentimos incomprendidos y nos quedamos solos con nuestro dolor.

Al mismo tiempo, las intrusiones, la evitación, la disociación y la reactividad nos alejan cada vez más de las y los demás. Desconfiamos del mundo y los que nos rodean. A su vez, desconfían de nosotros(as) y no entienden nuestros comportamientos y reacciones.

La ansiedad y la depresión son consecuencias habituales del trauma, al igual que los pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.

Experimentar trauma en la infancia deja una huella indeleble en cómo nos percibimos a nosotros(as) mismos(as), al mundo y en la forma de relacionarnos con las y los demás. Esto es especialmente cierto si el trauma proviene de aquellas personas de quienes se dependía no sólo para las necesidades físicas básicas, como alimentación y seguridad, sino también para sentirnos amados, vistos y validados.

Con el tipo de apego que recibimos, sobre todo cuando aún somos seres dependientes, desarrollamos estrategias de afrontamiento que pueden explicar algunos de los comportamientos y perspectivas que siendo adultos desarrollamos para relacionarnos, especialmente en nuestras relaciones íntimas.

A veces recibimos un apego seguro y crecemos sabiendo que nuestros cuidadores están disponibles e intentan responder a nuestras necesidades. En otros casos podemos crecer en entornos en los que dudamos de esta disposición y cariño. En estas situaciones podemos desarrollar ansiedad, buscar atención y validación donde podemos, evitar las relaciones cercanas o reprimir nuestras emociones.

Experimentar abandono o maltrato, tanto físico como emocional, puede configurar la manera en que nos percibimos y relacionamos con los demás en el futuro.

Mario C. Salvador nos ofrece esta reflexión.

“Es en estas relaciones donde nos narramos y construimos la historia de quiénes somos y quiénes son los otros para nosotros y qué significa la vida.”

Y añade, invitando al proceso de curación de esas heridas formativas:

“Somos cada uno los arquitectos de nuestro ser. Los demás aportan los ladrillos y los materiales para construir, pero somos nosotros quienes decidimos cómo colocarlos y qué forma darles… el cambio implica reconstruir.”

Entender el apego nos abre el camino hacia el autoconocimiento, la introspección y la reflexión personal. Y también nos permite abrirnos a entender y sentir la realidad de las t los demás, sus maneras de interactuar y de vivir.

En Estados Unidos se efectuó un estudio denominado “Compassion Prison Project”, que reveló las vivencias de personas encarceladas durante su niñez y que ofrece una comprensión de las raíces de aquellos que recurren a la violencia.

Relatos de abandono, violencia, pobreza y maltrato en la infancia ilustran cómo permanecer anclados en el dolor influye en nuestras acciones.

Empatizar con las heridas de aquellos cuyas acciones resultan incomprensibles transforma la perspectiva.

La sanación demanda reencontrar la autoestima, la autocompasión y el autocuidado. Además de establecer relaciones seguras que permitan la reconstrucción y refuercen estos pilares fundamentales. Aunque el sufrimiento es inherente a nuestra condición humana, también lo es la alegría y la conexión.

Abrirse a nuestras heridas y a las de los demás no es tarea sencilla, pero facilita un proceso de crecimiento mutuo y atenúa los prejuicios hacia otros y la vergüenza que nos corroe y aísla.

La cognición

“El trauma resulta en una reorganización fundamental de la manera en que la mente y el cerebro gestionan las percepciones.

Cambia no sólo cómo pensamos y sobre qué pensamos,

sino también nuestra capacidad misma para pensar."

Bessel van der Kolk.

Imagina que un coche se dirige hacia vos a gran velocidad.

En ese instante no te detendrás a preguntarte cómo funciona el motor, ni escucharás a la persona a tu lado contándote lo que le ocurrió ayer, ni pensarás en tus tareas para mañana. Sólo estará en activo un sistema automático que procurará protegerte del peligro.

De forma similar, un niño que sufre acoso escolar puede tener dificultad para concentrarse, o una mujer que está siendo maltratada podría tener problemas para organizarse.

Sólo intentan sobrevivir, lo demás queda en segundo lugar.

El trauma afecta a cómo procesamos, almacenamos y recordamos la información.

- Las intrusiones interrumpen nuestro flujo de pensamientos, haciendo difícil tomar decisiones efectivas.

- La evitación nos impide afrontar y resolver situaciones.

- La disociación distorsiona la percepción del mundo que nos rodea.

- La hiperactividad nos lleva a una sobrecarga sensorial constante.

En estos estados se crea una bruma mental que compromete nuestra comprensión y concentración. La necesidad de sobrevivir en un mundo peligroso y las emociones tumultuosas bloquean el acceso a los procesos más avanzados de nuestro cerebro y no nos permiten estar presentes.

La memoria

Nuestra memoria explícita, aquella que recuerda datos históricos o vivencias personales con especificidad y cronología, queda seriamente afectada tras un trauma.

Los recuerdos del trauma se fragmentan, se borran de la conciencia por completo y pierden su cohesión. Esto nos sumerge en una sensación de inestabilidad, como si perdiéramos parte de nuestra identidad y seguridad.

Además, las áreas del cerebro dedicadas a crear y guardar recuerdos quedan debilitadas, comprometiendo nuestra capacidad de registrar y procesar nuevos recuerdos una vez pasado en el evento.

Otro tipo de memoria fundamental para nosotros(as) es la memoria implícita, la cual se almacena en nuestro cuerpo sin necesidad de que seamos conscientes de ella. Es esta memoria la que da nombre al libro de Bessel van der Kolk “El cuerpo lleva la cuenta”.

Aquí se guardan los recuerdos de nuestra infancia que creemos haber olvidado, las asociaciones que se forman a partir de estímulos sensoriales cuando los recibimos y las emociones que se despiertan en nosotros cuando percibimos que nos recuerda a nuestro pasado.

Es a través de la memoria implícita que recordamos olores, dolores, imágenes o sonidos y sus asociaciones, aunque no recordemos el contexto. Estos son los desencadenantes y gatillos que, a menudo, sin saber por qué, despiertan en nosotros respuestas emocionales intensas que llevan a la hiperactividad, a la disociación o a las intrusiones.

María Macaya cuenta que hace treinta años sufrió un accidente de coche en el túnel que conecta Nizza con Monaco. “Recuerdo que mientras el coche se deslizaba de costado, yo sujetaba la agarradera situada encima de la ventana. Años después me di cuenta de que cada vez que pasaba en coche por un túnel, me aferraba al asa de forma automática, tensaba mi cuerpo y contenía la respiración. Mi cuerpo reaccionaba de manera instintiva e implícita ante el estímulo de un túnel. Tomar conciencia de ello me permitió cambiar este hábito arraigado.”

A menudo surge la duda, ¿es posible sanar si no recordamos conscientemente el evento o sus detalles? La respuesta es sí, porque nuestro trabajo no tiene que centrarse en el evento que ocurrió y que hoy es imposible de cambiar. Si recordamos lo sucedido, es posible trabajar con nuestra narrativa de ello.

Sin embargo, si no lo recordamos, podemos trabajar solo con los efectos emocionales y fisiológicos que siguen presentes y activos en nosotros hoy y cambiar su significado implícito. Y las respuestas que desencadenan.

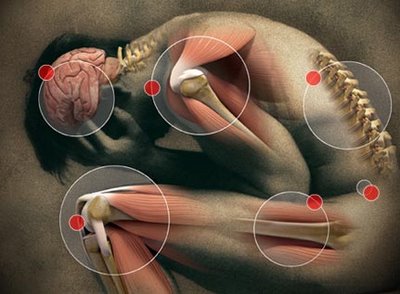

La somatización

“Es un asunto delicado plantear la posibilidad de que la forma en que las personas han sido condicionadas a vivir sus vidas pueda contribuir a su enfermedad.” Gabor Maté.

El trauma tiene efectos profundos y a menudo duraderos en el cuerpo.

Los síntomas físicos comunes relacionados con el trauma incluyen dolores de cabeza persistentes, tensión muscular crónica, tinnitus y problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable. Además, el trauma puede debilitar el sistema inmunitario, haciéndonos más susceptibles a padecer infecciones y enfermedades. También puede desencadenar enfermedades autoinmunes, en las cuales el sistema inmunitario ataca por error las células y tejidos saludables del cuerpo y causa inflamación en varios órganos y tejidos blandos.

La constante activación del sistema de respuesta al estrés debido al trauma también puede influir en el desarrollo y progresión de condiciones crónicas. Entre estas condiciones se encuentran las enfermedades cardiovasculares que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Algunas investigaciones sugieren que el estrés crónico puede incluso estar relacionado con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer.

El libro “Cuando el cuerpo dice NO: La conexión entre el estrés y la enfermedad” del médico experto en trauma Gabor Maté explora la vinculación entre el trauma y las enfermedades físicas. Maté examina ciertos rasgos de personalidad comunes entre individuos con enfermedades similares y plantea interrogantes críticos. ¿Por qué si casi todas las personas con cáncer de pulmón son fumadores, no todos los fumadores desarrollan este cáncer? ¿O por qué solo un 10% de las mujeres con cáncer de mama son portadoras del gen de cáncer? Las respuestas son variadas e incluyen factores como la dieta, el entorno y el estilo de vida.

A estos Maté suma el impacto del trauma.

Lamentablemente los sistemas de salud tienden a tratar las enfermedades físicas de manera aislada, sin considerarse el componente traumático y los profesionales están saturados sin tiempo para entender y conocer a sus pacientes. Para los sistemas de salud debería ser primordial que los profesionales de la medicina tuvieran información sobre el trauma y fueran sensibles a él.

Es esencial que tengan la información, el tiempo y la capacidad para poder indagar no solo en los síntomas físicos, también en el estado emocional y el historial de las personas a las que atienden y que van a ellos en busca de ayuda. Desde esa perspectiva será posible ofrecer una sanación más coherente e integrada. El Dr. Jim O’Connell es un gran ejemplo.

Recién graduado en medicina por la Universidad de Harvard, fue invitado a trabajar en un hospicio para personas sin hogar. En su primer día llegó vistiendo su bata blanca y con el estetoscopio alrededor del cuello listo para hacer lo que había aprendido, curar los síntomas físicos. La directora del centro le pidió que se quitara la bata y le instruyó para lavar los pies de las personas sin hogar conforme llegaban.

Hablando sobre su experiencia dice, Yo salía de un mundo de ritmo rápido y nunca vas a llegar a ninguna parte con personas que han sido marcadas por la vida en las calles si vas rápido. Tienes que tomarte el tiempo para relacionarte con ellas. Remojar los pies es bíblico en su simbolismo, pero invierte una estructura de poder.

Ahí aprendió a ver a los humanos que estaban detrás de los síntomas, a tratar no solo las enfermedades, sino a las personas que las tenían. El Dr. O’Connell fundó la organización benéfica Boston Healthcare for the Homeless y desde entonces aboga por una práctica médica que busque reconocer a los pacientes y sus historias para así poder ofrecer un tratamiento y un cuidado comprensivos y adecuados a personas que a menudo no lo reciben.

Fuentes:

Macaya, María. (2024). Yoga sensible al trauma. Sanando desde el interior. Plataforma Editorial. Barcelona. Pág. 49-71